Verónica Grünewald

De su libro inédito: ARICA Tierra de Chinchorro Más que cuentos

Historia y Patrimonio

EL NACIMIENTO DEL AMAÑOCO Cuando tenía seis años pasaba vacaciones en el pueblo, con la abuela. Ella me llevaba a pastorear su rebaño de ovejas a solo unos kilómetros de allí, en su lugar favorito, donde las ovejas podían encontrar pastos frescos y agua cristalina de las vertientes andinas. También me enseñó a apreciar el silencio. Escucha -me decía- La vizcacha está cruzando el camino. No hay que asustarla. Tranquila debe pasar. Y yo, a mis seis años, imaginaba la vizcacha más adelante, tratando de cruzar también sin hacer ruido, para no asustarnos. El silencio tenía un maravilloso sonido que hacía eco en mi corazón de niño. Por culpa del cóndor, mientras las ovejas pastaban, ella me daba la misión de vigilar a sus crías. Pero a veces me distraía escuchando el viento silbar en medio de las enormes piedras que, montadas unas sobre otras, ponían atajo al viento pícaro, como decía mi abuela, porque le levantaba las faldas y mostraba sus blancas enaguas. Ella reía, como adivinando que mi cabeza estaba en otra parte. - ¿Estas escuchando el viento cantar? Canta bonito. Al cóndor le gusta el viento, por eso siempre está volando, volando, allá muy alto. ¿Lo ves? El cóndor tiene hijitos también. Por eso volando, está mirando al mismo tiempo, si puede cazar algo y llevarle a sus crías. Era sabia mi abuela. Ella encontraba agua en medio de cualquier paraje, por inhóspito que pareciera. Conocía cada cerro, cada quebrada, cada riachuelo y vertiente. Tenían sus nombres y los saludaba. -Hay que respetar- me decía. Al cerro, a la tierra, a la planta, a la piedra. Cada cosa debe ser respetada. No hay que sacar así nomás, como si fuera tuya la piedra o la rama, por minúscula que sea. Y yo pedía permiso para sacarle a la chilca unas poquitas hojas, y llevarlas al abuelo que se quedaba en casa por el dolor de huesos. De regreso al pueblo y luego de guardar muy bien las ovejas en el corral, pasábamos por la huerta para recoger habas y papas. -La tierra te da todo, me decía la abuela y yo miraba a los niños jugar en la plaza con una pelota de trapo. Sí, la tierra entrega todo, le contestaba yo con mis pequeños brazos apoyados en el alfeizar de la ventana, imaginando que esos niños podrían ser mis amigos y yo podría estar jugando con ellos. La abuela me miraba y no decía nada. Después, cuando el caldo de habas estaba listo, me llamaba para cenar. Al sueño me iba inspirado con el olorcito de las habas cocidas, el charqui que sazonaba el caldo y la sonrisa del abuelo que ya lucia la cataplasma de chilca sobre sus cansados huesos. La abuela intuía que yo quería tener amigos. Me gustaba estar con mis abuelos, pero tenía seis años. Ella sabía también que yo era afuerino, no para ella que era mi abuela, pero para el resto del pueblo, yo era un extraño. No era cosa de acercarse y jugar, aunque tuviera la única pelota de futbol número 5 en todo el pueblo y en nuestra casa estuviera brotando un baobab. El pueblo tenía códigos ancestrales de pertenencia. Un día veníamos de regreso del pastoreo. Las ovejas levantaban polvo en el sendero estrecho de la ladera de un cerro. Más abajo, un riachuelo nos animaba con el sonido constante del agua como siguiendo nuestro camino. La abuela caminaba más lento que de costumbre. –Necesitamos un amañoco. - ¿Qué es eso?... ¿Un amañoco? - Pensé yo, pero no le dije nada. A veces la abuela hablaba sola o tal vez con el viento y yo no me daba cuenta. De pronto, en medio del sendero, un pequeño montículo fracturaba la tierra, era como si de pronto algo quisiera salir desde esas grietas. - ¡Mira abuela! - le dije ¿Estará naciendo un volcán? La abuela levantó los brazos, miró a los cerros y agradeció. ¡Estaba tan contenta! Ella misma se subía la falda para mostrar sus enaguas, dio unas vueltas bailando, yo giré detrás de ella, levantando mis brazos también. –Mira, me dijo, aquí bajo esta tierra agrietada hay un amañoco. La fruta preferida de los niños del pueblo. Con la punta de su bastón de pastoreo comenzó a agrandar la grieta, con cuidado, sin apuro, hasta que de pronto una enorme fruta rosada emergió desde el fondo de la tierra horadada. Nunca olvidaré que la abuela me mostró el amañoco. Me enseñó como invocarlo, como sacarlo de la tierra y como abrirlo para comerlo. Supe que no se cultivaba ni se podía sembrar. Un amañoco crecía bajo la tierra, amparado en una raíz de queñoa, de chilca o tola, nadie sabía bien. Pero se hacía ver por quien lo necesitaba. En el momento justo, ni antes ni después. Era como un regalo del cielo. Esa tarde, después de compartir el amañoco, jugamos con los niños del pueblo hasta que la mezcla de olores que provenían de cada casa nos recordó que era la hora de la cena. Nunca más fui extranjero, al contrario, me esperaban los amigos del pueblo. Al acercarse el verano preguntaban a mi abuela cuando es que llegaría. Años más tarde, cuando estaba en clases de literatura infantil escribí la historia del amañoco y lo dibujé. La maestra dijo que era una araña y mis compañeros reían a carcajadas. Pero era el amañoco. Se había agarrado de mi memoria en el momento en que lo vi, a punto de romper la tierra emergiendo de ella para salvarme cuando tenía seis años.

POLO Don Leopoldo muy elegantemente vestido, caminaba con algo de nostalgia por las callejuelas empedradas del centenario pueblo, orgulloso de ser el padre de la reina del carnaval. De su brazo derecho se sostenía ceremoniosamente Magdalena I, la mayor de sus cuatro hijas, que lucía muy digna su vestido blanco de reina. Mientras iban paso a paso avanzando hacia la plaza, se les acercaban los niños y niñas vestidos de arlequines, alegrando la comitiva, saltando alrededor de ellos, lanzando serpentinas y challas a su paso. Los ancianos miraban desde las puertas de las pequeñas construcciones de adobe y techo de paja brava esperando el saludo de la comitiva, en especial de la reina y su padre. Ana María y Leopoldo habían educado a sus hijas para ser reinas. Entre gestos y palabras con los vecinos que salían, a pesar de los años, Magdalena I tenía para todos una palabra o gesto de amabilidad: - ¿Cómo le fue en Arica doña Saturnina? - Bien nomás señorita. Bonita había sido, señorita - ¿Cómo está la salud, doña Laurita? - Aquí bien, hueso me duele, pero... con chilca voy a curar - Cuídese. Después del Carnaval la vengo a ver doña Laurita - Ya no más, señorita - ¡Saludos Don Félix! ¿Cómo está el ternero rosado? - ¡Cómo se acuerda señorita! Ahora grande es. ¡Él lleva el cencerro, señorita! - Ya verá la sorpresa que le tengo. Magdalena guiñó un ojo a don Félix. El anciano sonrió ilusionado. Su nieto Carlos, un joven egresado de leyes, se acercó para besar la mano de su abuelo. Magdalena lo miró y él, sonrojado, se despidió y cruzó apurado hacia la plaza, con su traje impecable y una flor en el sombrero. Los ancianos, que solo se asomaban para observar a la nueva reina, agradeciendo los gestos y la buena educación de la familia. Era el protocolo no escrito, arraigado desde antiguo. Todos apuraban el paso para estar preparados cuando llegara la Reina a la plaza y luego de la ceremonia de elección del Rey feo, dar inicio a la semana de festejos por Anata, la fiesta para pedir por las lluvias y también la fiesta para conocerse y asegurar el futuro de la comunidad. Poco antes de llegar a la plaza se oía a los músicos ensayar las canciones que los jóvenes cantarían en los días del Carnaval, al son de sus tambores, acordeones y flautas -Esos muchachos se van se van para no volver jamás, jamás... palomitay...palomitay… Ese día, los pies se le movían solos al Polo. Desde temprano él estaba listo para bailar y estrenar traje. Desde temprano, sí, porque los nervios no lo dejaban tranquilo. Llevaba meses planeando cómo iba a pedirle a Ana María Flores que aceptara ser su pareja de baile la semana de Carnaval, pero mientras se acercaba la fecha no se dio cuenta cómo de pronto ella, había sido elegida reina y las cosas se le hicieron difíciles. Tener una pareja para bailar el Carnaval no era complejo, solo había que hablar con la señorita elegida y sus padres. Pero la reina... la reina era otra cosa. Ella tenía el poder de elegir por sí misma. Así era la costumbre. Esa tarde, todos los jóvenes que no tenían pareja, ya sea porque no encontraban aún o porque secretamente albergaban la idea de ser el elegido por la Reina, se encontraban dispuestos en una fila, ordenados, como en una vitrina invisible. Algunos, practicaban complejos pasos de cacharpayas, otros lustraban sus zapatos, otros se paseaban haciendo alarde de su altura y prestancia y cantaban con sus buenas voces los cantos de los jóvenes, pero Polo, que era delgado y alto, no decía nada. Solo estaba allí, pero se podría haber dicho que su presencia lo llenaba todo. La gente del pueblo lo quería por su humildad y sus modales de joven educado. Encandilado por la llegada de la reina, Ana María I, acompañada de su madre y de su padre, quienes lo miraban con curiosidad, Polo no sabía qué hacer. Para él la única estrategia era estar allí, para Ana María y que ella al menos lo supiera. Los Flores Ventura pertenecían a las familias más respetadas del pueblo. Su hija mayor, Ana María estudiaba en la ciudad y como era costumbre, pasaba sus vacaciones en la casa familiar. Más de alguna vez Polo la vio llegar en el bus y corrió para ayudarla con sus bolsos y ella a cambio le daba las gracias y a veces, mientras paseaba con sus hermanas o iba al cementerio, ella le dirigía una mirada y un saludo. Para dar inicio al baile, todo lo que faltaba era la ceremonia de la elección del rey feo. Una decena de jóvenes engalanados se miraban unos a otros, las madres de algunos les arreglaban detalles y miraban a Ana María con dulzura, como un ruego por el hijo esperanzado. Otras, de mejor posición, la miraban desafiantes, como si la elección de su hijo, heredero de potreros y cabezas de ganado fuera una obligación para Ana María. Polo en tanto, seguía allí de pie, mirando a la reina, esperando las palabras que tal vez ella nunca pronunciaría. La pareja de reyes del año anterior, pronunciaron un breve discurso antes del anuncio de la reina. Así era la costumbre. A Polo, le parecía que el corazón se le iba a salir de la emoción, deseaba ser el elegido y acompañar a la reina, ser su rey feo hasta la muerte. Con redoble de tambores, Ana María I, la nueva Reina, anunció su elección. -¡Leopoldo Arias!, dijo Ana María. Todos miraron a Polo y él no entendía por qué. Hasta que la sonrisa de la Reina dirigida hacia él lo subió a una nube y de esa nube nunca, nunca más bajó. Él era el elegido, el niño criado por su abuelo en el pueblo. El que regaba las flores de su pequeño huerto, el que nunca quiso sembrar papas ni habas, como todos hacían. El, el flaco Polo, el que no tenía un veinte, ni siquiera una oveja, ni dónde caerse muerto. Él, era el elegido. Dos carnavales estuvieron de novios. Mientras Polo esperaba en el pueblo, trabajando en lo que fuera, juntando plata para instalar su invernadero y producir flores. A veces se le veía corriendo a acomodarse en algún rincón de la plaza, con los ojitos brillando de alegría. Algunos comentaban que hablaba solo mientras de un sobre grande sacaba muchas hojas escritas…"La Reina. La Reina me escribió”- dicen que decía. La Reina le escribió muchas veces al Polo hasta que se casaron. Luego, llegaron las hijas, y él con su invernadero, su exportación de flores y buenos modales, comenzó a ser don Leopoldo, respetado también por sabio, sencillo y buen padre. -La reina... murmuraba don Leopoldo -Sí, Polo, nuestra hija es la reina Ana María había llegado una hora antes a la plaza, para ocuparse de los detalles. Ella y su Polo rodearon a Magdalena para la ceremonia de anuncio de la elección del rey feo. Entre gestos de complicidad, madre e hija sabían desde hacía mucho tiempo, quien sería el elegido.

EL ACORDEÓN ENAMORADO Como cada año, desde tiempos inmemoriales, la comunidad se preparaba para comenzar la celebración de Anata. Las tarkas elevaban su sonido por el viento y les hablaban suavemente a las nubes para que no olvidaran su tarea y dejaran caer la lluvia. Por las callejuelas se deslizaban algunas desordenadas notas. Habían escapado solitarias, queriendo adelantarse a las comparsas de jóvenes y señoritas. Ellos de sombrero y ellas con sus chales de lentejuelas y faldas con muchas enaguas impacientes por girar. Los músicos entrenados, sus instrumentos relucientes y contentos. En las casas, las mesas daban señales de abundancia y los niños conseguían monedas para comprar harina y challa para llenar sus talegas. Y comenzó el Carnaval. Desenterraron a don Domingo Carnavalón. Lo desempolvaron, arreglaron su sombrero y lo rodearon de serpentinas. Así, con don Domingo Carnavalón adelante, músicos y bailarines daban vueltas por las calles, con sus bailes y canciones, llenando cada rincón del pueblo. Los dos primeros días todo transcurría como siempre había sido, entre danzas y festejos, todos celebraban. Pero llegado el tercer día, nadie supo bien lo que pasó. Los bailarines tropezaban. Los músicos se quejaban. El acordeón se había taimado, las tarkas no sonaban, el tambor golpeaba como loco y las enaguas de las chicas se asomaban indiscretas por debajo de las faldas de terciopelo, como queriendo enterarse de algo. Parecía que un mal de ojo hubiese alcanzado a las cosas y éstas, en su alzamiento, se aprovechaban y hacían lo que querían. - ¿viste ese sombrerito? - ¿Ah? No. A mí la que me tiene loco es una enagua. Se me cruza cada vez que el tambor rebota como casco de caballo. No sé qué tiene. Ya sé, solo es una enagua. Como otras tantas que he visto. Giran extendidas como abanicos y la mía… digo… la que me gusta, gira más alto. Más que ninguna. -¡Ya! ¿En serio dobladoque? ¡Perdón! ¿En serio, don Acordeón? ¿No será una paloma la muy coqueta y lo tiene confundido? -No. No compadre Tarkita. Ella es una enagua hermosa. El Alférez escuchó la conversación, no por indiscreto sino por casualidad. ¡Nadie imaginaba que los problemas del corazón tenían descoordinado al viejo acordeón! ¡Esa era la razón! El acordeón se había enamorado perdidamente de la enagua de María. -¡Hay que armar un casamiento! -dijo el Alférez. Las señoritas de la comparsa se sonrojaron. Los jóvenes se sintieron descubiertos. Cada uno miró a su novia sintiéndose convocados. El cura estaba feliz. Cada vez que llegaba al pueblo solo le tocaban funerales. La oveja negra en un rincón balaba a carcajadas pensando que su compadre, el cordero gordo iba a ser invitado al casorio. Todos sacaban sus propias conclusiones. Hasta el huarisuyo miraba las nubes y en sus ojos blancos se dibujaban unas galletas de quinoa y chocolate, las que recibía cada vez que llegaban visitas al pueblo. - ¡Seré rico! – pensaba mientras la baba chorreaba por su barbilla y largo cuello. -El acordeón se casará con la enagua de María-dijo, por fin, el alférez. - ¿Cómo? -Protestaron los ancianos del pueblo. – ¡Los instrumentos se casan con los instrumentos! Las aymaras feministas también opinaron - ¿Porque le han preguntado al acordeón y no a la enagua? -Está bien -dijo el alférez -“Señorita enagua de María, ¡Se casaría usted el señor Acordeón? - ¡Momento! -dijo María. -La enagua es mía. Me consultan a mi primero si quiero que mi enagua se case. ¡Respeten la propiedad ajena! El Alférez se tomó la cabeza entre las manos y sin saber qué hacer, pensó en suspender la celebración del Carnaval, pero era complicado. Así es que llamó a los ancianos del pueblo para pedir consejo. Luego de conversar un buen rato, sentados alrededor de don Domingo Carnavalón, preguntaron a todos los presentes - ¿Quién se quiere casar? María levantó la mano y el dueño del acordeón también y aunque nunca habían estado de novios, se miraron a los ojos un buen rato. María se acercó dando dos giros cortos y uno largo con su enagua que giraba como un remolino. - “Uh… Uh… Uuuuuuuuuuhhhh” –sonaban las tarkas, mientras el tambor alentaba a su futura comadre. La enagua, como toda enagua, se asomó poco a poco y junto con su dueña, dieron el sí al casorio. Así fue como el Acordeón siguió dando sus notas, feliz y afinado, el resto de sus días con su amada enagua de María.

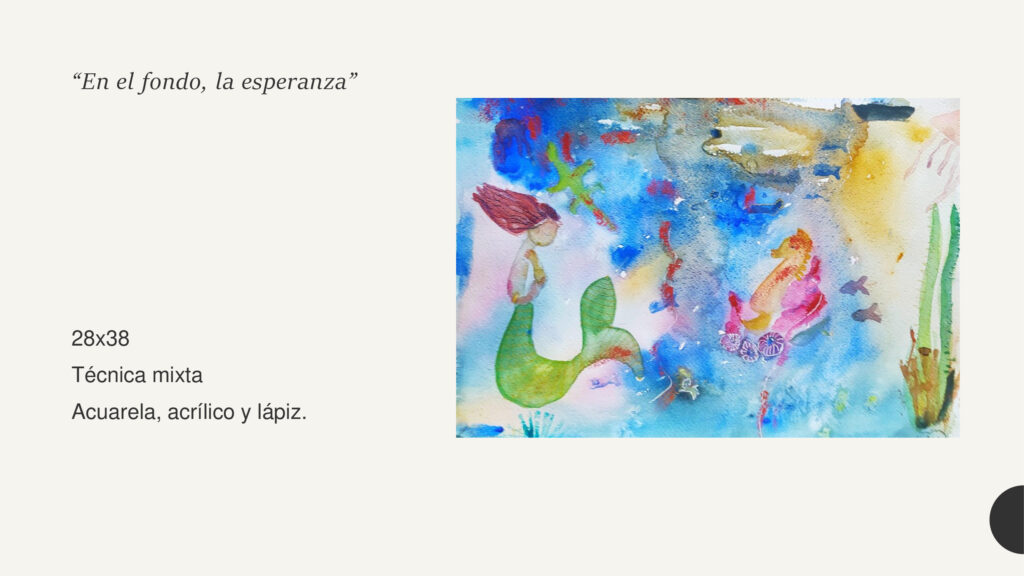

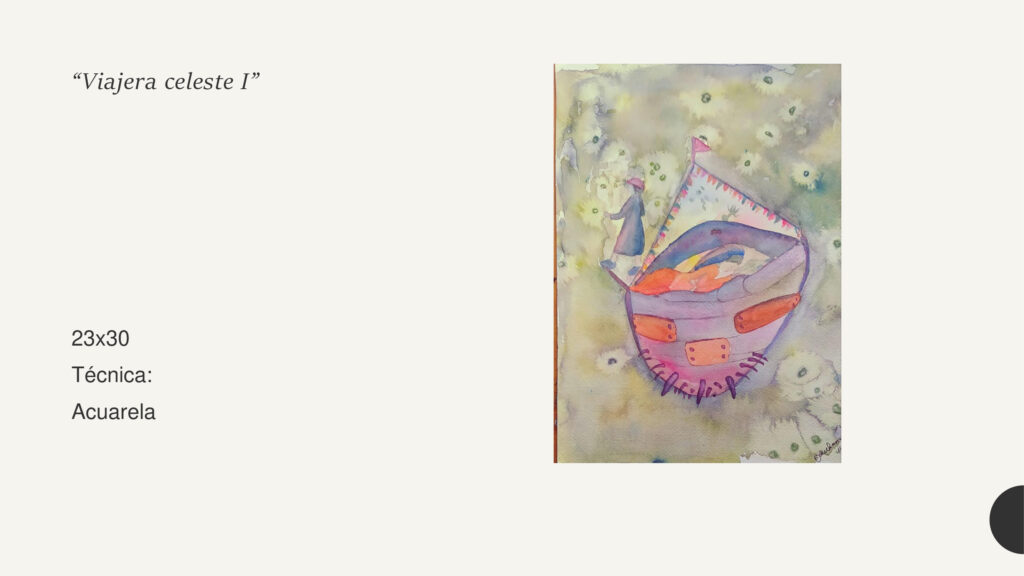

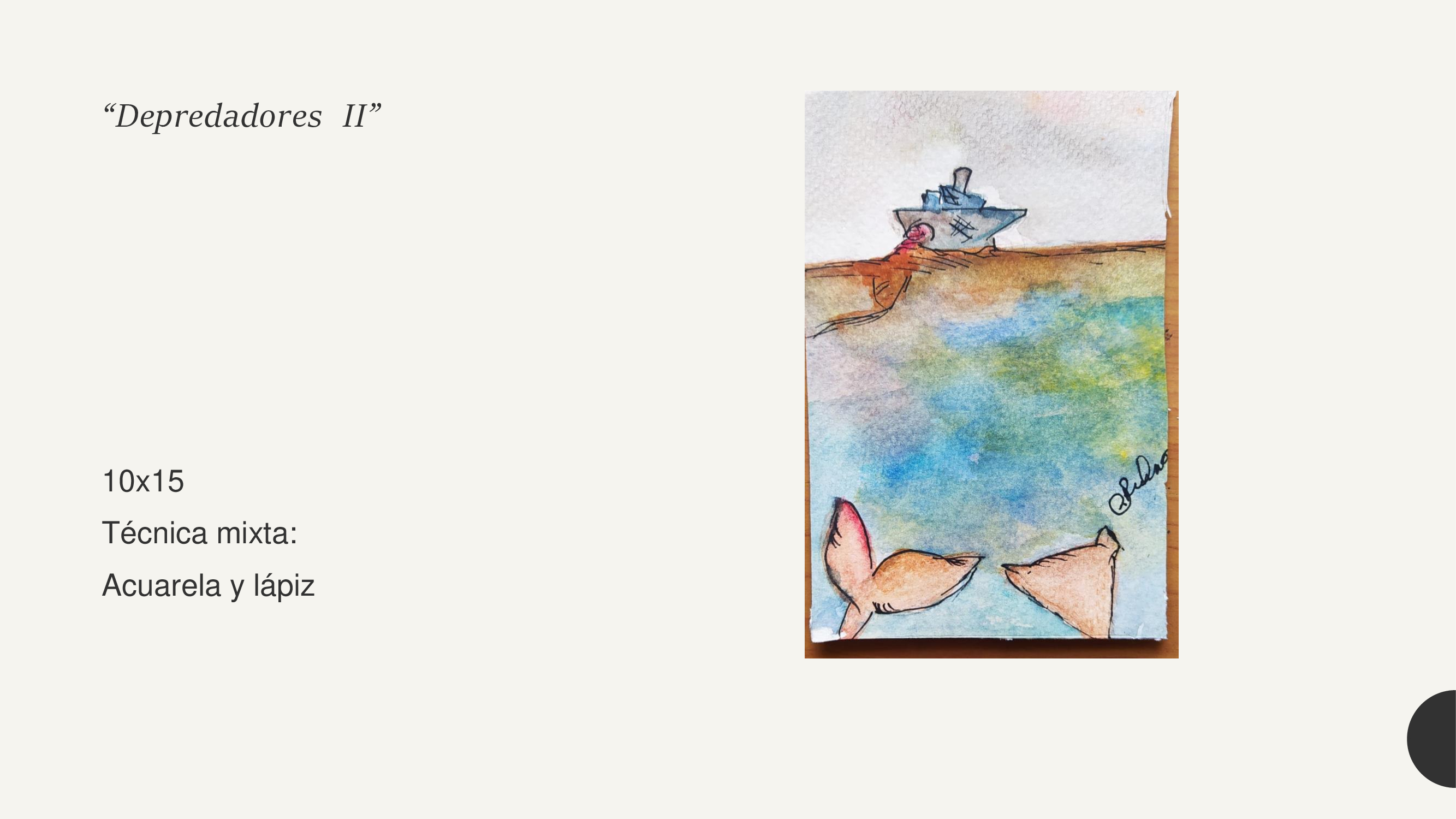

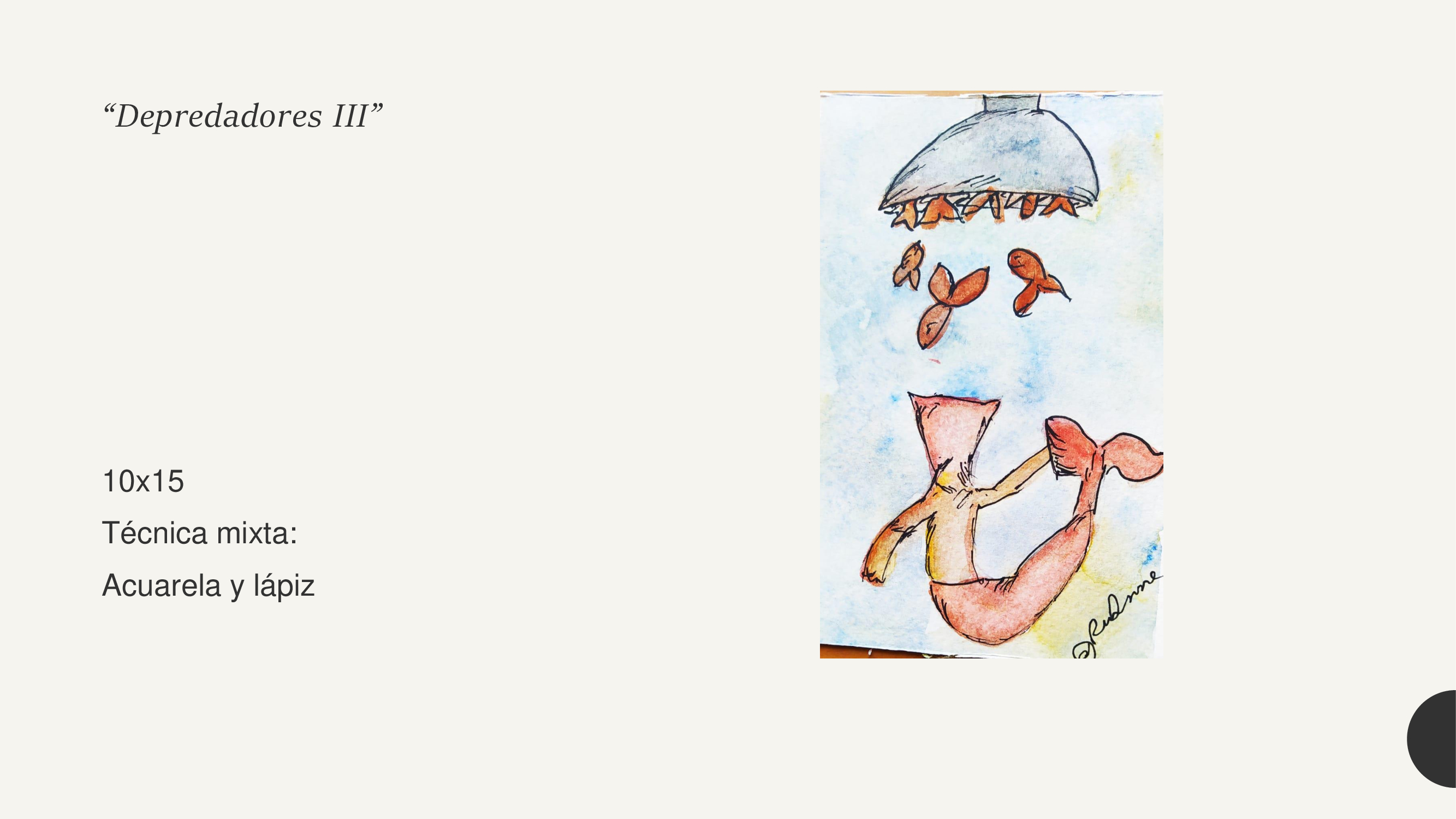

BIOGRAFÍA Verónica Helen Grunewald Condori. Escritora, creadora y gestora cultural. Escribió sus primeros versos a los 7 años. Participó en jornadas literarias representando a su escuela D-17. Más tarde, en 1989, al emigrar de Arica hacia Concepción, se integró al taller literario dirigido por el poeta Tulio Mendoza Belio. En esa ciudad desarrolla otras habilidades creativas obteniendo el primer lugar en el segundo concurso de fotografía en la Universidad de Concepción (2008) con la fotografía Giros, una imagen del Carnaval Con la Fuerza del Sol en la costanera de Arica, ciudad que visita periódicamente y con la cual permanece conectada. En Concepción también se integra al taller de cerámica de la artista Ximena Bravo Huerta. En este taller elabora en gres varias piezas escultóricas que dialogan con la postura política de la artista, sobre el cuerpo femenino y el sometimiento a las modas y modos normalizados de ser social. En el año 2013 se traslada a Santiago, donde participa en los talleres literarios de los escritores Marcelo Simonetti (2015), Gonzalo Contreras (2016), Jaime Collyer (2017), Ana María del Río (2020) y Monserrat Martorell (2022). Paralelamente pasa períodos en Arica donde se integra al taller de cerámica de la Universidad de Tarapacá, con el profesor Arturo Peña Raymondi. En este taller elabora piezas escultóricas en arcilla que reflejan el medio ambiente marino y la precariedad del recurso hídrico entre otras. Desde 2015 integra la técnica de acuarela a sus herramientas creativas, elaborando series de cuadros que llaman la atención sobre el cuidado y protección del medio ambiente y sus habitantes. En noviembre de 2022 participó en la exposición “Paisajes y Convergencias” en la Corporación Cultural de Lampa. Su obra en acuarela aborda la temática de la búsqueda de un nuevo planeta. Una búsqueda liderada por mujeres. Es creadora del espacio virtual literario “4Gatas Literatas” y de la performance “Varazón humana” un llamado de atención sobre la naturaleza efímera del ser humano. Autora de “El nacimiento de Amañoco” y “Maltepe. Solo una mamá” disponibles en Amazon. Cuenta con cerca de 500 páginas de poemas, cuentos y novela pendientes de publicación.

FLORCITA AZUL Waldo tenía solo 10 años cuando su mamá murió luego de una extraña enfermedad. Su pena era tan gigante que él sentía que lo aplastaba. Habían transcurrido apenas unos días después de Carnaval. Los días que duraron los funerales, pasó buena parte del tiempo tratando de explicar con alguno de sus actos, la temprana partida de su madre. Se preguntó si tal vez hubiese sido un mejor niño, él todavía tendría a su mamá viva, esperándolo cuando regresaba del pastoreo con las ovejas y guardándole en la talega un pedacito de charqui o quesito blanco para el camino. Trató de recordar todo lo que había hecho en su vida y pensaba en si tal vez hubiese guardado las papas temprano y no se hubiesen mojado con la lluvia que vino después o quizás si hubiese ido con ella, a dejarle flores a la abuela ese día y él prefirió quedarse mirando el nido que había formado un picaflor, en el tumbo junto al riachuelo. Pensaba y pensaba en cuál podría haber sido su error. Pero no lograba encontrar la razón exacta. El día del entierro se levantó temprano, se puso la camisa nueva que le había comprado su mamá y que tenía guardada para cuando comenzaran las clases en la escuela, limpió sus pantalones de tela y se peinó impecablemente. Waldo tenía el pelo claro y algo ondulado. Era más bien macizo, en verdad su apariencia era algo distinta a la de los demás niños del pueblo. Pero él no se daba cuenta de aquello y para sus amigos de la escuela él era uno más. Cuando estuvo arreglado, pasó por la huerta de la vecina, igual como hacía su madre, para llevar flores cada vez que iba al cementerio. -Vecina, flores… ya sabe… para mi mamá Clementina lo dejó pasar a la huerta. Ella había sido amiga de su mamá, habían compartido el mismo período de embarazo. Eso sabía Waldo, porque Emilia, la menor de las hijas de Clementina, estaba de cumpleaños dos meses después que él. Emilia era como su hermana, jugaban juntos cuando eran más pequeños. Pero desde que su mamá había enfermado, Waldo no jugaba. Por las tardes, después que regresaba de la escuela, acompañaba a su madre, que cansada, solo quería estar recostada tomando un matecito caliente. Los otros niños lo entendían de algún modo. La huerta de Clementina tenía muchas habas, alcachofas, algo de orégano y ajo, pero a un costado, en la parte más cercana a la muralla de la casa, había destinado un retazo de terreno para cultivar flores. Tenía pensamientos, boquita de sapo y margaritas. También tenía rosas minúsculas y enredaderas. En el pueblo sabían que siempre encontrarían flores en la huerta de Clementina. Waldo se entretuvo pensando en las flores que más le hubiesen gustado a su mamá, tratando de armar un ramo que pudiese llevarle. Emilia, asomando desde un rincón y sin decirle nada, lo ayudó con las flores, atando el delicado ramo. Se miraron y sin despedirse Waldo salió rumbo al velatorio. Ella quería correr para abrazarlo, quería que su amigo volviera a jugar con ella. Sería su mamá si él quisiera. Pero Waldo permanecía hundido en su pena. En el velatorio todos lo miraban. Era el único hijo de Laura Cáceres. La gente se preguntaba qué sería del niño, si se quedaría con su abuelo Filiberto o tal vez se lo llevaría su tía Anita para la ciudad. Alguien recordó que el papá del niño era del sur, que quizás ni sabía que tenía ese niño. “Pobre niño” escuchaba Waldo. Pero él no se sentía pobre. Solo estaba triste. Y su mamá le había enseñado que las penas pasan solas, hay que contarlas al viento y el viento se las lleva. Waldo pensaba que la próxima noche en que el viento amenazara furioso con levantar su techo, él iba a salir para contarle sus penas y el viento se las iba a llevar para siempre. No tenía miedo de quedarse solo con su abuelo, incluso, pensaba, si su abuelo también muriera, él podría estar solo. Tenía ovejas y tenía una chacra. Y él sabía sembrar y también sabía criar ganado. Él había nacido en el pueblo. Era parte de esa tierra. El cortejo salió desde la casa hacia el cementerio. Waldo iba adelante, valiente y sereno. Su mamá le había enseñado lo suficiente para enfrentar todo eso. Contaba los pasos que había desde la entrada al pueblo hasta el cementerio. Así calcularía el tiempo que tomaría en su próxima rutina, visitar a su mamá. Pensaba también en todas las flores que cultivaría para ella. Ya no sembrarían papas ni habas en la chacra de su abuelo, sembraría flores, como la vecina, pero muchas más, sembrarían flores de todos los colores. Los sollozos de algunos familiares venidos desde la ciudad interrumpían a ratos los pensamientos de Waldo. Poco antes de llegar al cementerio, el motor de un vehículo se detuvo y él volteó para mirar. Era una camioneta celeste, grande. Se bajó un hombre joven, alto y de pelo claro. Su expresión fue cambiando por la desesperación y corrió para abrazar el ataúd de su madre mientras lloraba y pedía perdón. Algunos que lo habían conocido se acercaron a él y lo consolaron. Era Walter Figueroa, su padre. Dos días después, Waldo estaba arriba de la camioneta celeste, a punto de partir hacia Antofagasta y sin fuerzas para oponerse. Callado, miraba cómo algunos de los conocidos, compañeros de curso y amigos pasaban curioseando acerca de su destino. El solo cerró los ojos. Cuando la camioneta se puso en marcha y lentamente fue alejándose del pueblo, se atrevió a mirar por el espejo retrovisor y lo último que vio fue la figura de Clementina y Emilia que habían corrido para despedirse, pero no alcanzaron a decirle nada. La camioneta ya estaba en la carretera y solo se miraron a la distancia. Se miraron hasta que ya no fue posible distinguir quienes eran. En silencio, con más de seis horas viajando, a Waldo el viaje le parecía eterno y aburrido. Era un paisaje sin sorpresas, con una extensa planicie. No sabía si sería capaz de soportar mucho tiempo la monotonía del desierto. Necesitaba sus achachilas, necesitaba el canturreo de los pajarillos, el ruido de agua del riachuelo. Necesitaba el olor de la lana de las ovejas y el olor de la yareta cuando ardía y calentaba la casa de su abuelo. Era otra pena, tal vez más profunda, que se sumaba a la que sentía por la muerte de su madre, la pena de sentir que lo arrancaban de raíz, como si fuera un árbol pequeño y lo quisieran trasplantar y sin cuidados lo movieran y sus raíces se comenzaran a secar. Pero su padre lo había pedido al abuelo y el abuelo convencido lo dio. “Quiero que mi nieto sea mejor persona y que tenga un futuro mejor” decía a los que se acercaron ese día temprano por la mañana. Nadie le había preguntado a él qué quería hacer con su vida y él que tenía todo resuelto, no entendía qué cosa iba a hacer en una ciudad como esa, con un padre al que no conocía y en casa de una abuela a la que tampoco conocía. -Mira hijo, es difícil explicar. Mi madre se oponía a que tuviera una novia como tu madre. Waldo se preguntaba qué cosa estaba tratando de decir ese hombre. ¿Qué tenía su mamá? ¿Qué era su mamá que la hacía extraña? Miraba a su papá y miraba la imagen que le devolvía el espejo retrovisor de la camioneta. Eran parecidos. Desconocidos, pero parecidos. -Y le hice caso a mi mamá, pero nunca pude olvidar a Laura. Luego encontré trabajo aquí, en la minería y pasó el tiempo. Mi mamá con los años cambió mucho, quiso conocerla y conocerte a ti también, pero Laura no contestó mis cartas. Y entre el trabajo y tanta cosa… hijo… El tiempo pasó y ella… ahora no está. Waldo no comprendía lo que decía ese hombre. Él había estado con su madre desde que enfermó y vio cómo poco a poco la mujer radiante que era se fue apagando hasta que no hubo más vida en ella. Y él la despidió con tranquilidad, porque su madre le había enseñado que no se podrían ver, pero que ella siempre estaría cerca, en espíritu, entre los achachilas de la comunidad y dentro de él, porque él era parte de ella. A Waldo no le gustaba que su padre hubiera aparecido con su llanto desesperado en la despedida del cuerpo de su madre. Él pensaba que eso lo hacía un hombre que no sabía comportarse. Los hombres de la comunidad no lloraban de esa manera, tampoco reían mucho. Pero Walter había abrazado el cajón donde estaba su madre y había llorado como si la muerte fuera terrible. A Waldo le pareció que ese era un hombre que no comprendía algunas cosas y le dio pena ver que tanto dolor y tanta tristeza se desparramaran en forma de lágrimas. Al anochecer y tras muchas horas de viaje con algunos descansos en pueblos pegados a la carretera para no estar perdidos, la camioneta celeste llegó a la ciudad de Antofagasta. Las luces asombraban por lo extensas y Waldo, impresionado olvidó un poco sus pensamientos. La abuela era una mujer blanca, muy blanca y casi rubia. Lo quedó mirando y luego en su cara se dibujó una sonrisa y lo abrazó. Se sintió cómodo abrazado por la mamá de Walter, le gustó su olor y le gustó también el olor de la casa. Esa noche se acostó en su nueva cama y después de mucho tiempo durmió una noche entera, sin interrupciones. Había olvidado lo grato que se sentía dormir tan cómodamente. La casa de su abuela era grande, aunque para Waldo, tenía mucho cemento y nada de plantas. Se preguntaba si la chacra estaría cerca. Con el paso del tiempo Waldo se fue dando cuenta que la vida de la ciudad era nada parecida a la vida del pueblo. En la ciudad la gente compraba sus verduras en el mercado y nadie sembraba o cosechaba sus propios alimentos. El no entendía si eso lo hacían porque nadie les había enseñado a sembrar o porque no tenían tiempo. O tal vez el agua no era buena y la tierra, menos. Waldo creció en Antofagasta. Más tarde supo que su abuela no quiso a su madre cuando se enteró que era una mujer aymara, una “india”. Pero sabía también que después se sintió avergonzada de haber pensado de esa manera. En el fondo, había sido una madre celosa que no quería ver a su hijo enamorado. Pero al ver que Walter nunca más miró a otra mujer y no dejaba de escribirle a Laura, la abuela le pidió que la buscara. Pero Laura, que era orgullosa, no quiso saber nada de él, nunca más. De vez en cuando a Waldo le daba la nostalgia por el pueblo. Miraba los cerros desnudos de Antofagasta y añoraba el sonido de las tarkas en carnaval y jugar con los otros niños, vestido de pepino, con la cara llena de harina. Pero trataba de no pensar en eso y si venía una pena, la contaba al viento y el viento la disipaba. Eso ocurría especialmente cuando recibía cartas de la Clementina hablándole de su abuelo y alguna que otra novedad del pueblo. También le contaba que la Emilia iba a dejar flores a la tumba de su mamá y lo invitaba para que fuera en las vacaciones. Pero nunca fue. En las vacaciones lo inscribían en cursos de verano o en talleres y deportes. Así pasó el tiempo, guardando los sueños y dejando que el viento se llevara las penas. Waldo tenía veinticuatro años y estaba terminando sus estudios de ingeniería comercial. Había sido buen estudiante. Su mamá había tenido razón, ella estaba dentro de él porque él era en parte ella. Entonces él solo se involucraba en aquello que su mamá aprobaría. A comienzos de septiembre, el joven Waldo recibió una llamada de Clementina que le avisaba que su abuelo estaba muy enfermo, recomendándole que lo visitara. La universidad estaba en toma, así es que no lo dudó y luego de avisarles a su padre y su abuela, antes del fin de semana había tomado el bus hacia Arica y casi sin detenerse en esa ciudad, más que lo justo, iba camino al pueblo. A medida que el bus que lo llevaba subía por las innumerables cuestas, los áridos cerros de la ciudad se iban vistiendo de la multitud de colores y hasta tornasolados que imitaban las alas de la libélula gigante del altiplano. Se alegró de llevar unos grandes anteojos oscuros y un jockey que le cubría la cabeza porque en cada vuelta del camino, lleno de empinadas y peligrosas curvas, el bus se acercaba y él tenía el corazón a punto de desarmarse. El bus hizo un alto en Zapahuira, un caserío con no más de 4 posadas-restaurantes. Ese lugar era paradero fijo en el viaje, para que los turistas y pasajeros tomaran agüita de coca o de chachacoma y no tuvieran mal de altura al llegar a Putre, a poco más de una hora de camino. Waldo bajó con su mochila, caminó hasta la parte posterior del bus y desde allí miró la extensión del paisaje altiplánico. Se sintió atrapado por la multitud de sensaciones que le provocaba el aire frío, el olor de los arbustos, el olor de la tierra y el silencio único fracturado de vez en cuando por los motores de los buses y camiones provenientes desde Bolivia, que se desplazaban por la carretera. Allí estuvo hasta que sintió el tono grave de la bocina, la señal de retomar el viaje y luego el chofer, que tocaba su hombro. - ¿Se siente bien joven? - Sí, gracias, solo estaba…. - No se preocupe. Yo he visto de todo a estas alturas. Tranquilo, si quiere lo esperamos. - No, ya estoy bien, gracias Caminó al lado del amable chofer, pero en la posada aún había algunos pasajeros y decidió entrar para comprar un matecito de coca para llevar. Los alegres huaynos que se oían desde la radio encendida en el local le recordaron a Waldo las festividades en el pueblo y le pareció ver a su madre como una florcita azulada, cruzando por el salón con su traje de tarqueada: una falda amplia de color azul con muchas enaguas blancas y un suave chal de seda celeste bordado con perlas y mostacillas. Solo restaba una hora más de viaje para llegar al pueblo y trató de tranquilizarse. Pero estaba impaciente y tenía ganas de correr para sentir la brisa fría acariciándole la cara y oír el ruido clásico del pueblo, los murmullos de la gente, los animales que regresaban de sus lugares de pastoreo y los pájaros de todas las especies que se daban cita en los centenarios eucaliptos a orillas del riachuelo. Cuando estuvieron a diez minutos de llegar y era posible divisar los techos de las casas y la pequeña plazoleta, Waldo pidió al chofer que se detuviera. Deseaba caminar por ese paraje por el que caminó mil veces solo o con su madre. El chofer sin protestar se detuvo, dejó que Waldo bajara y luego continuó la marcha. Con los pies sobre la tierra fría, cubierta de piedrecillas de todos los colores que acusaban grillando cada paso que daba, Waldo sintió el aire puro que penetró en sus recuerdos más íntimos y felices. Solo era un niño de diez años que extrañaba a su madre. Caminó por la planicie frente a la multitud de cerros protectores y los saludó, saludó a las plantas que intentaban sobrevivir al viento, al frío extremo por las noches y a las pisadas de todos quienes no las veían por pequeñas o porque su color no trascendía y se perdían entre el resto del paisaje. Sintió que él también había tratado de sobrevivir los últimos años, extendió sus brazos y miró al cielo. Este soy. Soy Waldo Figueroa Cáceres, hijo de Laura Cáceres. ¡Este soy! - Pensó y se arrodilló en la tierra tomando un poco de ella y empuñándola la olió. Tenía rabia con su abuelo por haberlo trasplantado de ese lugar y haberlo mandado lejos. Se puso de pie y caminó sin parar hasta la bifurcación, allí mismo donde años atrás estuvieron Clementina y Emilia tratando de alcanzarlo para despedirse. Tenía a la derecha el cementerio y a la izquierda la entrada del pueblo. Siguió sus instintos y fue hacia la izquierda. No sería capaz de estar solo, esa primera vez, después de tantos años, frente a la tumba de su madre. En la entrada del pueblo, se quitó las gafas y el jockey y caminó por las calles empedradas que ya conocía. Algunos salieron a mirar al visitante. Poco a poco y mientras se acercaba a la casa de su abuelo la gente comenzó a seguirlo, se pasaron la voz. Los niños pequeños corrían con el recado. ¡Llegó Waldo, el hijo de Laurita Cáceres! Waldo estaba otra vez en el pueblo. Sentía que recuperaba su color, su olor y su esencia. Sentía como un castigo el tiempo que estuvo lejos. No era el mismo, nunca sería igual, pero allí estaba su espíritu esperándolo y acudía a su encuentro. Parado frente a la casa de su abuelo, no pudo evitar mirar a la casa de Clementina que lucía algo distinta. A un costado habían construido un galpón y se notaba que había actividad. Entró. -¡Treinta cajas de lilium, veinte de rosas y diez de gladiolos para Antofagasta! ¡Veinte cajas de rosas para Iquique! Era uno de los pedidos que diariamente despachaba el vivero “Zar-Suri” a todo el norte de Chile. Tenían variedades de lilium simples, dobles, gladiolos de todos los colores y rosas olorosas, entre otras flores de menor producción, por lo delicadas, pero de igual o mayor importancia. Waldo estaba asombrado. Trataba de reconocer a alguien entre las personas que envolvían y ordenaban las cajas de flores. Sintió como si no se hubiese alejado nunca de su pueblo y hubiese hecho realidad su sueño. -Tantas flores. Flores para mi mamá. Caminó por el galpón como un fantasma que llora su propia ausencia buscando la flor que siempre quiso para intentar tomarla y saber si era real todo aquello. Lo arrullaron los aromas, los trémulos pétalos suspendidos apenas de las ramas desahuciadas. Recogió perfumes extraídos con el roce de sus dedos. Confundido entre fragancias y emociones Waldo de pronto, era otra vez un niño de diez años buscando flores para su mamá. Desde un rincón apareció Emilia y lo ayudó con el ramo de flores que intentaba armar. En silencio entre los dos ataron con un lazo blanco el bello arreglo de flores. -Waldo, Waldo… ¡Waldo! Frente a él, una hermosa joven lo llamaba por su nombre. No tenía diez años. -Emilia. Emilia… Y abrazó a esa chica como si fuera un niño perdido que había encontrado de pronto otra vez a su familia. -Emilia… ¡Qué linda! Creciste, dijo torpemente -Si... tú también… crecimos… ¡Sorpresa! Ambos rieron. Clementina venía caminando desde la entrada con el abuelo de Waldo. Al verlo, el joven olvidó todo aquello que pensaba decirle. Era su abuelo. -Miren quien está aquí. Tu abuelo no quiso esperar a que llegaras y salió a alcanzarte al bus, pero le dijeron que te habías bajado antes. Estaba medio perdido en la plaza y lo traje. Waldo se adelantó para abrazarlo. Luego, juntos salieron de la florería. Afuera, la comunidad se preparaba para celebrar el regreso de uno de sus hijos.

LA RECETA Hijita querida. Espero que vaya todo bien en tu estadía en Vancouver. En archivo adjunto encontrarás la receta del pato que me pides. Es una receta familiar. Debo aclarar que no la obtuve directamente de tu abuela. Ella hablaba apenas castellano. Yo la escribí de todas las notas que tomé, las observaciones que hice y los recuerdos que tengo. He estado trabajando bastante en escribir las recetas familiares, alguien tenía que hacerlo. He indagado incluso en los recuerdos de clientes antiguos. Un buen restaurante debe saber mantener sus sabores. Es un desafío. Aunque creo sinceramente que es la lengua la que cambia. Como sea el caso. Creo que sabes que el éxito de un plato no está en aprender los pasos de la receta o cumpliendo con el listado de los ingredientes o la preparación. Tienes que estar allí, en cuerpo y alma. Pelando las verduras, sintiendo sus texturas. Oliendo los primeros vapores de una carne al cocinarse. Apela a esos recuerdos cuando prepares este plato. Creciste al amparo de estas paredes olorosas. El espíritu de la cocina lo aprendí de la abuela. La miraba rezongar en la entrada, a los negros que le traían de Azapa, patos viejos tratando de convencerla de que eran menores de un año. Ella los tanteaba enteros y acertaba hasta la fecha de cumpleaños del pato. Si comían cebada o cebolla picada o si tomaban suficiente agua. Los negros agachaban la cabeza y recibían el pago que ella les daba. El abuelo, que estaba a cargo de la caja, sonreía y sonreía con cada moneda que conseguía ahorrar la abuela. Luego del alboroto en la entrada, la abuela y los patos elegidos caminaban por el estrecho pasillo hasta la cocina. Ahí eran colgados como Mussolini, de las patas. Su destino estaba escrito y ninguno hacía berrinche. No recuerdo en qué momento morían los patos. Tal vez la abuela lo hacía a escondidas. Pero el baño con agua caliente era sagrado para sacar sus plumas. Yo la ayudaba a veces, cuando ella me dejaba. Mamá no quiso aprender. Siempre soñó con otra vida, fuera de la cocina y del olor a caldo. No le gustaba ser la china del curso. A mí tampoco, debo reconocerlo. Hoy creo que todo es cuestión de amor. Cuando amas todo fluye. Imagino que tu novio bien vale el esfuerzo que estás haciendo. Creo que está bien esa mezcla de chino y kazajo que me cuentas tiene. Lo imagino sencillo y amable. Cuando termine tu beca debes traerlo a Chile. El amor hija, mueve montañas. La abuela amó al abuelo y emprendieron muy jóvenes, un viaje juntos, sabiendo que nunca regresarían a su tierra. Así, amándose, construyeron este restaurant que hoy administro y donde se preparan con amor también cada uno de sus platos. El amor es trascendental en la cocina y en la vida. Mamá se casó con un chileno común, del sur. Tu abuelo Pedro. Y vivimos un tiempo en el sur. Pero mamá extrañaba el sol. El incomparable calor del norte y regresaron, con mi padre refunfuñando, pero convencido, con números, como buen ingeniero, que vivir en el norte tenía más ventajas. Luego fue mi turno. Un intento fallido antes de conocer a tu padre. Se llamaba Francisco. Era un pelafustán amable y convincente. La mamá me hacía propaganda, con eso de que yo era hija única. Ahora que lo pienso, tal vez miraban la herencia que me tocaría. Si así fue, infame. Por fortuna se arrepintió. O sus padres se arrepintieron. Francisco Zuloaga, no era chino, a la abuela no le gustaba porque era chileno, pampino y no pelaba un huevo, era flojo, decía. Pero mamá estaba feliz, porque era de buena familia, del norte y al menos saldría del olor a comida. A mí no me molestaba. Pero tal vez a Francisco si y nunca se atrevió a decírmelo. Tres meses antes de la boda se aparecieron sus padres para las explicaciones. No entendí nada. No hubo boda. Estuve encerrada voluntariamente un año al fondo, en la piecita que hay al final de la cocina. Hasta que apareció Ante Radovic. Fue un día soleado. Sonaba el timbre insistentemente. Ahí estaba en la entrada del restaurant, esperando a la abuela que había salido. Me hizo reír con sus patos ruidosos encerrados en las canastas y su torpeza para tratar de decir el precio de cada pato. Me pareció guapo. Mestizo de negro y yugoslavo. Ya no quedaban príncipes en Pekín y lo escogí a él y él a mí. Amé a tu padre, con todas mis fuerzas. Y desde el comienzo fuimos felices. Por fin la abuela pudo criar patos propios que alimentaba personalmente cuando la llevábamos a la parcela. Les ponía nombres pomposos e impronunciables, en su idioma. Pero para los chilenos, los patos eran Franco, Benito o Adolfo y los mandaba a buscar, conociendo de memoria su edad y su peso. ¿Recuerdas eso? Tú siempre estabas leyendo algún libro. A propósito, hace unos días vi a Francisco Zuloaga. Vino con sus hijos a almorzar. Yo no sé si lo olvidó o sus hijos desconocen la historia. ¡Casi treinta años han pasado! Fue un impulso. Cuando llegó la comanda a la cocina cambié su pedido y le mandé un caldo de criadillas. Se sorprendió al ver su plato, reclamó a Tobías el garzón nuevo. “Cortesía de la casa” le mandé decir. No comió nada. No reclamó que le cambiaran el pedido. Puedo asegurar que el sabor de la venganza inesperada es dulce. Dulce. Pero el asunto ahora es el pato. Cuando a la abuela le tocaba hacer el pato se ponía como en trance. Estaba dedicada a su preparación. Seis o siete patos de un viaje, en una semana. Se ocupaba de todo. Y seguía la tradición. Sacaba los interiores y luego de lavar los patos, volvían a la tarima, colgados poco más de medio día. Por las noches preparaba los rellenos principales con especies misteriosas, picantes y dulzonas. Trasnoché, ¿sabes? Muchas veces hasta conseguir todos los secretos del plato. El pato se inflaba desde el cuello después de rellenarlo y antes de escaldarlo. El reposo es importante. ¿Creías que cocinar el pato es cosa de decir una mañana “Hoy cocino pato”? Sé que sabes eso. Tu padre te manda saludos. Está con otro de sus alocados proyectos. Me alegra verlo feliz. Bueno. Es la mejor receta de pato. Es para preparar un pato mediano y te llevará unos tres días. Paciencia hija. Este es un gran plato. Espero que tu novio lo merezca, de lo contrario, le sirves un caldo de criadillas.

La CHINCHORRO Awquina pasó la tarde esperando que la jaula de junquillo se llenara de peces. Al menos uno. Un pez bueno. Un gran pez. Necesitaba sus escamas y su piel. Las escamas para adornar los ojos de su hermano y la piel para atar con firmeza sus débiles piernas. Así podría viajar hacia las tierras definitivas cruzando el laberinto de la noche eterna. Las escamas eran su regalo. Las escamas iluminarían su camino y su hermano no se sentiría tan solo. Pero la tarde avanzaba y en la jaula no había un solo pez. Tal vez debía intentar desde los roqueríos con el arpón. Ese era un desafío. Ella era una tejedora. Tejía cestas, prendas para adornar el cuerpo, jaulas para peces. De vez en cuando encontraba buenas púas de cactáceas y las guardaba para su hermano que fabricaba anzuelos y arpones. Atrás había quedado el tiempo en que su hermano nadaba en el océano como un enorme pez. Con sus manos grandes y sus pies grandes avanzaba más rápido que todos en la aldea. Los grandes nadadores traían buen alimento para la comunidad. Por eso, cuando fue la hora del fin de sus fuerzas, entre todos prepararon su cuerpo para el viaje. Era la costumbre, pero el gran nadador recibiría regalos para que, en la tierra definitiva, fuese valorado como era justo. Los hombres y mujeres de la comunidad conocían las señales de cada uno. Las señales que decían que era la hora de dejar el espacio exterior, el de la materia e iniciar el viaje interior. Un viaje solitario y misterioso. Sabían aquello porque era el único lugar hacia donde podrían haber partido. Sus cuerpos estaban allí. Algunas veces, habían esperado a que volvieran. También hubo un tiempo en que buscaron con desesperación dentro de los cuerpos, el impulso de la vida. Buscaron el camino hacia el interior. La comunidad había pasado muchos períodos de luna llena reflexionando acerca del mejor modo de favorecer el viaje definitivo. Algunas veces tenían la esperanza de que el viajero quisiera regresar y dejaban sus ojos abiertos para que entrara la luz y ellos, desde el fondo del ser, al verla sintieran alegría al saber que los esperaban al otro lado, en la luz. También dejaban la boca en posición por si de pronto necesitaran espacio para la voz. Decir algo, pedir ayuda para sí mismos, cualquier cosa. Comprendían que la vida era también parte de ese viaje. Emergían desde un cuerpo y partían hacia el interior de sus propios cuerpos. Iban y venían. La vida y la muerte eran un solo viaje. Un misterioso viaje. Observaban los últimos minutos de la vida y sabían que el aire era parte de la vida y de la muerte. Cada niño y cada niña al nacer abrían la boca para atrapar con fuerza la primera bocanada de aire con la que iniciaban el viaje en este lado, el lado de la luz. La luz, la energía del sol, eran parte de la fuerza de la vida. La partida, en cambio, estaba marcada por la ausencia del aire. Ya no circulaba. No había más ir y venir desde el interior y hacia el exterior y al contrario. La luz abandonaba los ojos. Y ellos los cubrían de ungüentos especiales para sostener y dar firmeza a la materia, esperando que el viajero quisiera ocupar ese cuerpo una vez más. – ¡Awquina! Era su hermoso compañero. Ella emergió sonriente desde los roqueríos huyendo de una ola gigantesca, pero con un gran pez ensartado en el arpón. Podría haber dicho que el aire de su hermano la inspiró por un instante y ella pudo atrapar el pez.

LA VIRGEN DE LOS PERROS Espera. Tengo que anotar. Son tres corridas de siete perlas cada una. Luego los girasoles. Ya. Está bien. He terminado Déjame que te explique. Lo que estás viendo es mi dibujo de la virgen de los perros. Me he enterado, con mucha angustia. Si Porque he estado angustiada. Que no existe una llamada virgen de los perros. Y me parece que eso es injusto para ellos. Me preocupé de preguntar. Mi papá siempre dice que es mejor preguntar antes de decir algo. Sé que muchos tienen una virgen protectora. Pero nadie me ha podido explicar por qué no existe una virgen protectora de los perros. Ellos están siempre cerca de nosotros. Nos cuidan. Entonces, se merecen una virgen maravillosa que se ocupe de atender sus aullidos, y sus ladridos de perros. Entonces la dibujé así, con los pies descalzos y una base de siete girasoles amarillos. Me gusta el número siete. Cuando tenía siete años mi abuela se fue al cielo entonces ya no fue mi abuela. Fue un ángel que me cuida. También me gustan los girasoles porque son amarillos. El amarillo es mi color favorito. Mi perro es amarillo. Don JAN KARABAC. Buen perro. Es también el color favorito del profesor. Lo sé. A la virgen le he dibujado un rostro hermoso. También tiene una túnica celeste con bordes dorados. El profesor dice que lo pinte de amarillo, pues es el color del oro. No tengo lápiz de color dorado. El profesor tampoco tiene. Le he preguntado muchas veces. Creo que la virgen de los perros debe tener en su mano un hueso mediano. Eso puede alegrar a cualquier perrito, por triste que esté ¿Cómo reconocería a su virgen un perro abandonado? Por eso le dibujé un huesito. Su cabello es largo y lo pintaré de negro, aunque sobre la cabeza tendrá un manto blanco con estrellas doradas. Si, como las de navidad. Entonces la virgen de los perros estará lista para navidad. Tal vez el profesor quiera ir a mi casa en navidad, para ver que he terminado el dibujo de la virgen de los perros. Faltan 40 días para navidad. Me gustan los números. En navidad cenamos en familia. Yo tengo una familia. Se hacer la ensalada de papas. Quiero tener mi propia familia. Ya cumplí veintiún años. Soy una señorita y estoy soltera. Puedo tener un novio. Una vez casi tengo un novio. Ernesto me abrazo y dijo en mi oído ¡Mi novia! Me asusté tanto que grité. El profesor conversó con Ernesto. Ahora solo me mira desde su asiento. Debe ser respetuoso con las señoritas. Mi papá me dijo que soy especial y nadie puede decir lo contrario Estoy emocionada. El profesor es muy amable conmigo. Contesta todas las preguntas que le hago, aunque las repita. Invitaré al profesor para cenar en mi casa esta navidad. Le preguntaré si quiere ser mi novio. Entonces la virgen de los perros estará terminada con su collar de tres vueltas, con siete perlas cada una, serán 21, como dice mi papá cuando habla de mí. Espera ¿Cómo dice mi papá? ¡Ah! Ya recordé. Mi papá dice “Ella tiene trisomía del par veintiuno” Me gusta. El veintiuno es un número de suerte.