MARCELA ROYO LIRA

"Desde niña me gustó escribir y amé la lectura. Algunos textos míos fueron publicados en la revista del colegio. También, junto a otros compañeros de oficina, editamos la revista "El duende Indiscreto" en Watt's y Cía, sólo con distribución dentro de la oficina. Hoy, adulta mayor, soy creadora de historias con magia, imán de recuerdos, trajinante de la memoria. Soy narradora 100%." Tuvimos la intención de aportar más datos, pero ¿habrá información más pertinente, para quien escribe, que su obra? Los invitamos a disfrutar de una pequeña muestra que nos ha enviado, envuelta en una sencillez fraterna y admirable. Admirable, sí, porque al recorrer la Web en busca de más placer, nos encontramos con una voz de tono inconfundible, una voz que ha logrado atrapar, en el cepo frágil del lenguaje, el jirón siempre sangrante arrancado al pensamiento. ¡A rastrear su producción, amigos!

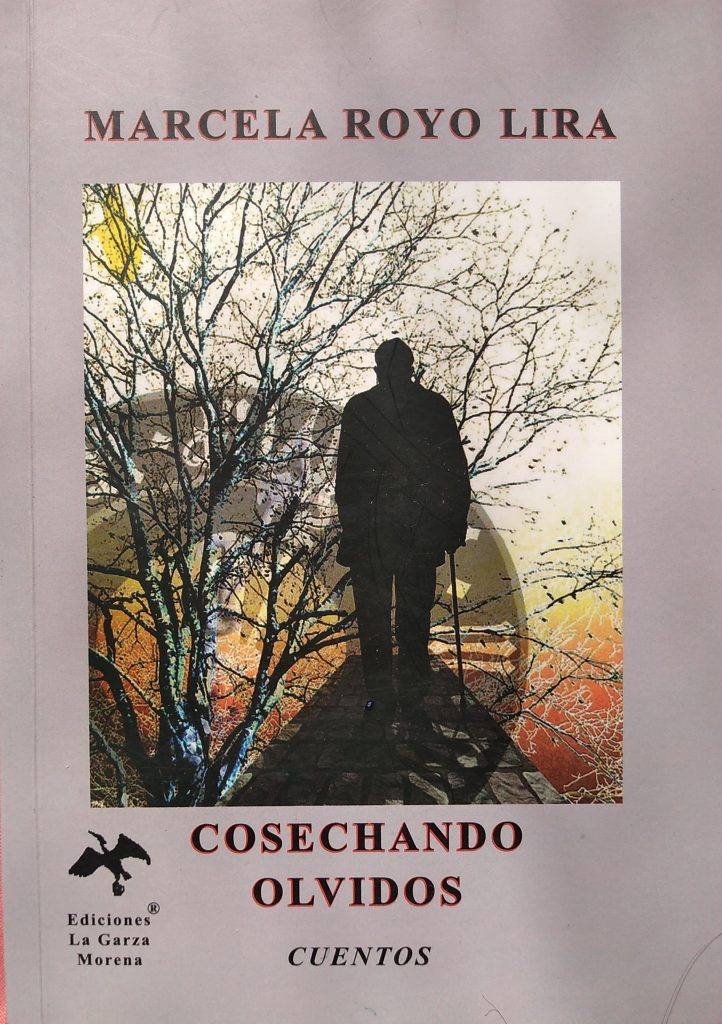

BIOGRAFÍA Marcela Royo Lira, 1945. Estudió en el Liceo Manuel de Salas y en la Escuela de Taquígrafos del Senado. Se desempeñó como secretaria de gerencia en Watt’s y Cía.; allí con otros compañeros crea la revista “El Duende Indiscreto”. Obra publicada: “Cuentos por Diversión” 2011, “Tardes de Embrujo” 2012, “La maldición del Ofidio”, 2016 “Cosechando olvidos” 2019. Antologada en publicaciones nacionales y extranjeras, y en la revista de literatura y pensamiento “Provinciana”, de la Universidad de Valparaíso 2016. Reconocimientos: Segundo lugar cuento breve de la revista internacional “Imágenes de Océanos”, 1997. Mención honrosa concurso Nora de Prá, Buenos Aires, 1999. Beca de Creación literaria, Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2011, del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. En 2018 obtiene mención honrosa en concurso convocado por gaceta “Peuco Dañe”. Socia en la Sociedad Escritores de Chile. Miembro de SECH Mujer y de “Autoras Chilenas” AUCH, Actualmente participa en el Colectivo Arca Literaria.

ANTES QUE ACLARE El timbre quiebra la quietud de la noche. Son las tres de la mañana. Daniel intuye quién es. No puede ser otro, sólo “’él” tendría ese atrevimiento. Un sudor frío lo baña, se mueve inquieto sin decidir levantarse y abrir la puerta. Se conocieron hace tres años en el Pub Vox Populi, precisamente a esta misma hora, lo que la convirtió, de alguna manera, en significativa para ambos. Llovía. Ambos estaban solos y mientras miraba hacia la calle Sergio se le había acercado con dos vasos de whisky. Se queda quieto, boca arriba en la cama. Los ojos abiertos en la oscuridad. Al acecho. Otro timbrazo. ¡Mierda! gira la mirada hacia su mujer quien parece no haber escuchado el timbre. Se levanta procurando no despertarla, en puntillas, casi sin respirar. Es la señal acordada, el intervalo entre los dos timbrazos. Masculla improperios camino a la puerta, sin encender luces, procurando no tropezar en los muebles. Permanece un segundo inmóvil observando la madera, el cerrojo y el seguro, como si esperara el milagro de no tener que hacer lo que no debe. Titubea. No tiene escapatoria. Abre. Frente a él, borracho, con el rostro abotagado por alguna droga, está Sergio, la persona que menos querría estuviese allí. Piensa en Elvira durmiendo metros atrás. No obstante, a sabiendas de su error, se hace a un lado y lo invita a pasar. La visita entra a trastabillones, se deja caer en el sofá. ─Whisky, sin hielo ─exige. ─Ssssh, ella duerme. Es tarde. Debes irte. ─Déjate de tonterías. Tengo sed.

─Ya bebiste demasiado. Elvira es una buena mujer. No merece que…

─No me digas que ella todavía no… ¡Bah! Siempre fuiste un cobarde.

─Se lo dije cuando decidimos vivir juntos ─responde Daniel enrabiado, recuerda lo difícil que fue dar el paso, reconocerlo ante ella, su propio sudor, inhibido, buscando las palabras.

─No te creo, no estaría aquí contigo. Dame un whisky. Es lo mínimo que puedes hacer ¿no? Te marchaste sin una excusa ─insiste Sergio. Da un rápido vistazo al salón. Se emociona al ver en la pared su pintura de una naturaleza muerta. Se la había obsequiado cuando ganó el concurso municipal, hace ya un año. Lo celebraron con una cena íntima. Sin invitados.

─Estás borracho ─masculla el dueño de casa─. Sergio entiéndelo, no podíamos seguir ─se rasca la cabeza en un gesto de impaciencia─. Fue difícil tomar la decisión. Luego, conocí a Elvira ─Brindemos. Por los viejos tiempos, amigo ─porfía el visitante. Y hace ademán de dirigirse al bar en un rincón de la sala, pero le fallan las fuerzas.

─Sergio, entiende. Elvira y yo tenemos proyectos.

─Estoy inmensamente solo, Daniel. No imaginas cómo han sido todos estos meses. Perdí el trabajo, mis hermanos me rechazan. Mis padres… ─estalla en llanto.

Daniel había decidido mantenerse firme. Imaginó muchas veces el posible reencuentro, sin embargo, contra todo lo proyectado y las promesas, se acerca a Sergio. Nota la fragilidad de ese cuerpo en sus brazos. Se deja arrastrar por el momento, por algo que creyó muerto.

Comienza a clarear. Se escucha el motor de vehículos en las casas vecinas, el paso apresurado de un transeúnte, a lo lejos la bocina de un autobús. Dentro, la claridad tarda. Daniel lanza un suspiro. Se endereza alejándose de su amigo. Cansado, sudoroso, apoya la espalda contra el respaldo del sofá. Alza la vista.

En el umbral está Elvira.

LA MANO

La historia comenzó con los golpes en la puerta. Rectifico, fue con la carta en cuestión. Quizás, incluso antes, cuando, desde el balcón el hombre había visto al cartero en la vereda de enfrente y supo al verlo cruzar la calle y verificar los números, que llamaría a su casa. Demoró adrede en atender, un presentimiento lo mantuvo inmóvil detrás de la madera. Escuchó el suspiro del otro, algo como un imperceptible rezongo. Lo imaginó agachado, aprontándose a deslizar el sobre por debajo de la puerta. Entonces, la abrió de golpe. El mensajero dio un respingo y pidió disculpas sin haber por qué.

Una vez solo el hombre se enteró que la enviaban desde un bufete de abogados. Maldita sea ¿qué querrán estos leguleyos? dijo entre dientes. Una ligera inquietud lo había alertado. Revisó mentalmente sus actos de los últimos tres años. Por si acaso, nunca se sabe. Se acordó, cuando un año atrás una conocida casa comercial inició una persecución judicial en su contra por la compra de un electrodoméstico, una mujer había dado su dirección. Le costó, dinero y tiempo, convencerlos que nada tenía que ver con ella. Amenazaron con embargarle parte de su mobiliario.

Ahora la cita es dentro de dos días. No especificaban de qué trataba.

Días después, a la salida de la oficina de abogados, el hombre sonríe incrédulo de su suerte. Como único beneficiario heredaba, de un tío de su madre, una casona en el antiguo barrio de Avenida Matta, en la capital: dos pisos, once habitaciones, tres salones y un patio interior de naranjos y hortensias.

De vuelta al Puerto de Valparaíso, donde vivía, recordó haber visitado a ese tío siendo niño en dos o tres ocasiones. Un viejo cascarrabias que lo hacía mantenerse quieto mientras los mayores conversaban, a veces en voz tan baja que los imaginaba urdiendo maldades de las cuales él no podía enterarse. Se acordó también del olor a encierro y humedad, a naftalina y orina de animal; del tapiz sucio y hediondo de los muebles viejos y de las ratas que corrían en el entretecho, del gato tuerto y al parecer sordo que dormitaba junto al brasero. También, de la caja con soldaditos de plomo que le hizo llegar, a los nueve años, para una navidad. Fue la última vez que supo de él, su madre murió poco tiempo después y cesó el contacto.

Una tarde fría y amenazante de lluvia viaja a la capital a reconocer la vieja casa de adobe que siempre había querido olvidar. Sabe que es absurda la situación, el antiguo llamador en la puerta de calle, la “mano de Fátima”, lo inquieta. Hace un mes habita la casona de calle Lord Cochrane. Las puertas de todas las habitaciones abren a un largo pasillo en penumbras, hay un tragaluz en la sala principal y otro en el baño. Las piezas son oscuras, sin ventanas al exterior. Recuerda su miedo al entrar, rezagado tras la mampara su madre poco menos debía arrastrarlo al interior. Pero hoy es adulto, absurda esta desazón, masculla cada vez al cruzar la entrada. Todo comenzó el día que llegó a instalarse. En la calle, el camión cargado con los muebles, la ropa repartida en un baúl y dos maletas. En el momento en que introdujo la llave en la cerradura tuvo la impresión que la mano giraba levemente, como si quisiera conocer al nuevo dueño. Más tarde, mientras bebía un vaso de whisky, la escuchó golpear con fuerza la madera, sin embargo, cuando abrió no había nadie. Tuvo la desagradable impresión, mientras se preparaba otro trago (este era el tercero) que no se llevarían bien. Cuando niño su única entretención era jugar con ella, la levantaba y dejaba caer abruptamente. ─No hagas eso, hijo. La vas a cansar ─lo regañó su madre en varias ocasiones. El tío, en un arranque de furia, le golpeó las manos con una varilla y él, en un descuido de los mayores, había encendido una vela y mantuvo la llama sobre la mano largo rato riendo malévolo, como si percibiera el dolor del bronce. En el transcurso de los meses el llamado a horas imprevistas e inoportunas lo tenían al borde de un colapso. Al principio pensó en jugarretas de niños, era la única casa que todavía mantenía ese tipo de llamador, o en gente ociosa, incluso en los “okupas” de la otra cuadra, pero cuando la descubrió vigilando sus horas de salidas y llegadas en el mismo movimiento imperceptible del primer día, supo que el asunto iba en serio y era entre los dos. Se aficionó al whisky, bebía a deshoras y en mayores cantidades. Cuando venía de vuelta se disfrazaba como un encapuchado para ver si así no lo reconocía. Sin embargo la mano siempre daba los dos golpecitos. Sucedió una madrugada. Llovía y hacía frío. Llevaba dos días en cama con fiebre y un fuerte dolor de garganta, sin ánimo de levantarse. Al séptimo llamado, harto de la jugarreta, cogió el

combo de acero que había encontrado en la leñera y se dirigió a la puerta de entrada. Con todas sus fuerzas, de un golpe seco, la arrancó de la madera. En el suelo continuó golpeándola, a pesar que los golpes no hacían mella en el bronce. Luego, envuelta en hojas de diario, como si fuese un ratón muerto, la arrojó al tacho de la basura. Días después, alertados por los vecinos del mal olor, la policía lo halló sobre la cama, muerto por estrangulación. La pequeña mano de bronce yacía a su lado.

EL GRIFO Me crucé con él una tarde. Al principio creí que hablaba conmigo, le miré tratando de entender lo que decía, pero lo suyo era un monólogo. No supe con quién estaba furioso ni qué le había hecho “ese otro”, cuántos garabatos escupió en el rato en que lo tuve cerca. Hasta gesticuló con el puño en alto. Tuve miedo, pensé que de pronto, en su locura, volcaría en mí su furia. Todos en el barrio lo conocíamos. Le apodaban el Grifo, porque en los veranos abría los grifos del sector para que los niños disfrutaran bañándose en el chorro de agua. Ese día hacía calor. La brisa de enero, que se deja caer a la hora de la siesta, no asomó. Ni un alma en las calles, sólo él y yo. Caminamos juntos las cuatro cuadras hasta el paradero, por un segundo, simulé quedarme atrás, el Grifo se detuvo, esperándome. Llegó el microbús, subió conmigo y se deslizó sin pagar pasaje. Temí que el chofer lo hiciera bajar, hasta pensé pagarle, el hombre cerró la puerta e hizo partir el vehículo. El muchacho siguió con sus groserías, noté la incomodidad de los escasos pasajeros, se refugiaron en lo que aparentemente ocurría en las calles, pero nada especial pasaba afuera. Los hechos sucedían dentro del bus. Llegué a mi destino, toqué el timbre y bajé. El Grifo bajó conmigo. Ese día iba al dentista por un dolor de muelas, no sé qué me dio, quizás visualicé la excusa para no llegar a tiempo al consultorio. El asunto es que lo invité a una cerveza helada. “Cerveza, cómo se le ocurre compadre. Me la prohibió el médico. Pero, si es tan amable tomaría una coca cola bien fría” y sonrió. Media hora después, me preguntaba qué hacía yo con un tipo como ese bebiendo un refresco a las tres y media de la tarde, de ese lunes de enero. Reconozco que la conversación fue interesante. Emitía, eso sí, un ruido desagradable al llevarse la botella a la boca, chupaba del gollete y tragaba; a esa hora no había nadie en el boliche y no importó. Además, el dueño, un japonés corpulento, dormía siesta con la cabeza entre los brazos, apoyado en el mesón. De pronto, el Grifo se puso de pie y golpeó con un mazo gigante el gong que había a la entrada del local. El samurái despertó sobresaltado y a empujones e improperios nos echó a la calle. Después de eso me despedí del Grifo, sin sacarme la muela.

Cuando conté lo ocurrido en casa mi tío dijo que era un muchacho inofensivo, que había sufrido un trauma muy grande cuando niño. Sucedió once años atrás. El Grifo tenía nueve. En ese tiempo vivía en Peñalolén, a orillas del Canal San Carlos, en una media agua. La madre hacía aseo en casas del barrio alto, al otro lado de la ciudad. Los siete niños quedaban solos durante el día, a cargo de la mayor de apenas trece años. Esa mañana, uno de los hermanos menores tiró al canal la pelota de fútbol del Grifo. Se la habían enviado de regalo los patrones de su madre cuando supieron que había sido seleccionado para formar parte del plantel del municipio. Tío Eugenio dijo que era una promesa y que el Colo Colo le tenía echado el ojo. Los niños se quedaron mirando cómo el agua se llevaba el balón. En un arranque desesperado el Grifo gritó: ¡anda a buscarla, huevón! y empujó al hermano. Nunca encontraron el cuerpo del niño. Las aguas del canal son peligrosas. De vez en cuando diviso al Grifo. Camina por Avenida La Aguada escupiendo improperios. Suelo invitarlo a tomarse una coca cola y conversamos. No es mal tipo, sabe de gasfitería, los vecinos acuden a él cuando tienen algún problema de cañerías. No hace mucho me pidió le escribiera una carta a su madre. Quiere saber si lo perdonó. De eso hace un mes y no hay respuesta. “Tal vez ya no vive en Peñalolén”, digo, excusándola. Entonces, se agarra el pelo y se lo tironea hasta hacerse daño. Cuando logro que se calme, ruega que lo acompañe a verla.”Usted es educado, sabe expresarse. Ella lo escuchará”, insiste. “Está bien, Jonathan. Uno de estos días, prometo”. Merece el abrazo de su madre, espera el gesto hace mucho. Un lunes, a media tarde, tomamos locomoción hacia el antiguo barrio del Grifo, en los faldeos de la cordillera. Tuvimos que hacer trasbordo en Irarrázaval. Demoramos hora y media en llegar. Al loco se le ocurrió ponerse a cantar y cobrarle a los pasajeros. Se sentó a mi lado y me entregó las monedas. “Para el pasaje, jefe”, dijo. Rojo de vergüenza, repuse que las guardara para cigarrillos. Estaba nublado y hacía frío. Aseguró que no iba a llover. “No me duele el hueso de la pierna que me quebré”, dijo. Al salir había tomado dos casacas. “Gracias, compadre. Pero me gusta más la otra”, repuso cuando le ofrecí una de ellas. Se quedó con la nueva, la había comprado tres días atrás.

Quedamos en pana. Faltaban como veinte cuadras para Plaza Egaña. Tuvimos que esperar el bus que venía atrás. Tardó media hora. El Grifo compró dos helados de agua, pese al frío. Lo lengüeteó como cabro chico. Traté de apurar el mío, lo mordía, tragaba pedazos grandes. “Saboréelo, compadre”, me advirtió. Nos subimos a un vehículo lleno de gente, hartos escolares y sus mochilas, mamás con niños. Los colegios habían terminado la jornada. Todo el mundo iba de mal humor, ni hablar del chofer. El Grifo se puso a discutir con unos muchachos, lo zarandeé de la manga, le dije que se calmara. Los estudiantes se corrieron para atrás. Pasado el Puente Arrieta nos bajamos. El Grifo se desorientó. Había cambiado su paisaje, construcciones nuevas, recintos cerrados. No se acordaba del nombre de la calle. “Antes tenían números”, alegó. Quería ir a la orilla del canal, pero no le tuve confianza. Caminamos. ─¡Jonathan! ─llamó una mujer desde la entrada de un almacén. ─¡Madrina! ─respondió él. Se abrazaron largo rato. “Tu mamá hace como cinco años que se fue” “Antes que construyeran el condominio” “No, no sé donde vive” “No se despidió de nadie” “Sólo el Juanjo vivía con ella” “Los demás niños se fueron yendo primero”, iba explicando la mujer a medida que el Grifo preguntaba. Comencé a preocuparme. No sabía cómo podría reaccionar. “Necesito ayuda, Jonathan” “Los sacos de papas y del azúcar pesan” “Estoy vieja” “¿Por qué no te quedas? “¿El Tito?” “Murió. Poco después de que te fuiste” “Ninguno de tus hermanos quiso vivir conmigo” “Pasaron harta hambre cuando tu mamá quedó sin trabajo de la noche a la mañana” “El Rafa y el Lucho salían a robar” “Dicen que el mayor de tus hermanos está preso en San Miguel”. Increíble cómo la mujer iba contando los sucesos uno tras otro sin detenerse. Y de este modo, tan propio de la gente pobre en mi país que acogen en un santiamén a otro en la casa, lo invitó a vivir con ella. Han pasado los años. A veces, cuando veo un grifo, pienso en Jonathan. Y me dan deseos de verlo y tomarnos una coca cola bien helada.

Una antología notable. Gracias por incluirme con algunos de mis textos. La Otra Costilla se destaca por difundir literatura de escritoras poco conocidas, gracias a ello el mundo literario crece. favorablemente.